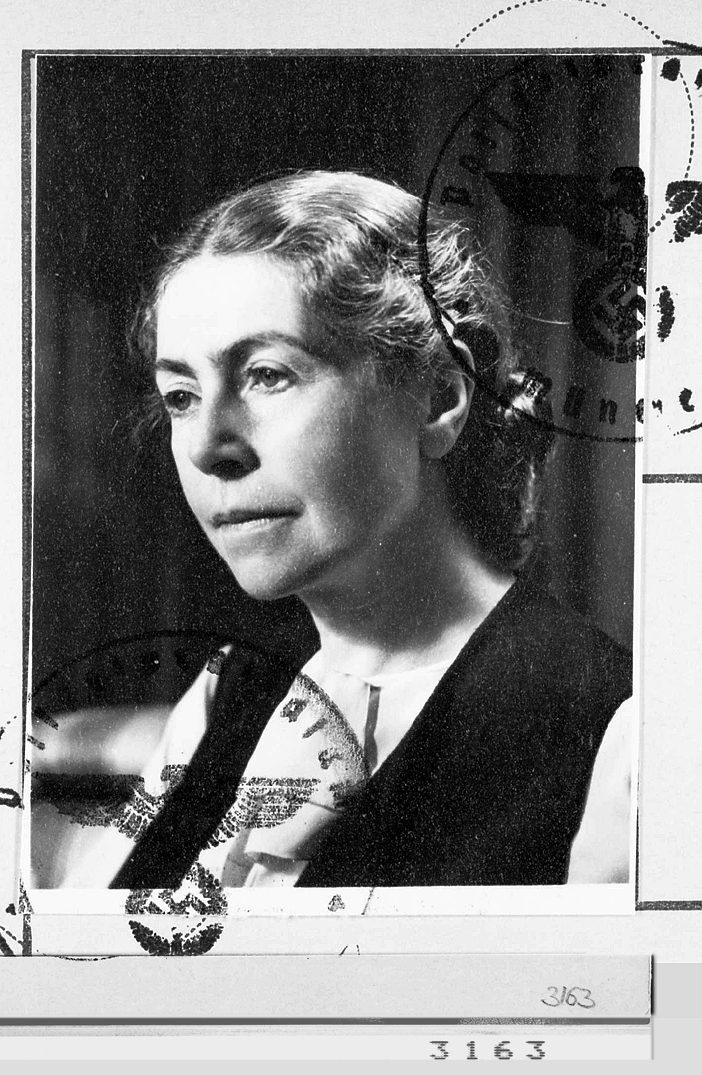

Anna Charlotte (Lotte) Pariser, geb. Guttmann

Privatgelehrte, geboren am 07.09.1885 in Berlin, verwitwet, deportiert am 05.06.1942 aus München nach Theresienstadt, ermordet am 31.10.1944 in Auschwitz (14. Cheshvan 5705).

ElternJulius Guttmann, Maria, geb. Alexander-Katz

Geschwister

- Walter

- Alice

- Ernst

- Heirat am 01.01.1911 in Berlin mit Ernst Pariser, geboren am 04.01.1883 in Berlin, gestorben am 23.08.1915 in Jena.

Adressen in München Zugezogen am 03.09.1919 von Berlin

- Germaniastraße 9 (seit 19.09.1919)

- Franz-Joseph-Straße 34 (seit 02.08.1941)

- Hermann-Schmid-Straße 5 (seit 11.11.1941)

Anna Charlotte (Lotte) Pariser besuchte eine Höhere Töchternschule und absolvierte Kindergartenkurse am Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin. Sie belegte Kurse in sozialer Frauenarbeit und besuchte Vorlesungen in Volkswirtschaft und Philosophie. 1906 hielt sie sich vier Monate in England auf. Ihr Ehemann Dr. Ernst Pariser hatte 1903 ein Philologiestudium an der Universität in Berlin begonnen; er studierte ab 1904 Philosophie in Erlangen und wurde dort am 12.01.1909 promoviert (Werke: Das religiöse Elemnet in Brentanos Lyrik, Leipzig 1908. Diss. Phil., Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, 1909; Zur Logik der religiösen Begriffsbildung. Einführung in die Religionspsychologie. Beiträge zu einer kritischen Methodenlehre der Religionswissenschaft, Halle 1914; Huckele. Eine Fastenpredigt / Aus Feridians poetischem Tagebuch, Leipzig 1917). 1912/13 zog Lotte Pariser mit ihrem Ehemann nach Jena, Beethovenstraße 9. Dr. Ernst Pariser starb am 23.08.1915 an den Folgen einer Typhuserkrankung, die er sich als Lazaretthelfer in Jena zugezogen hatte.

Nach seinem Tod zog Lotte Pariser nach München. Sie war seit ihrer Berliner Schulzeit mit Edith Cassirer (1886-1982), der späteren Frau des Reformpädagogen Paul Geheeb, befreundet und weilte oft über längere Zeit bei ihnen in der Odenwaldschule in Oberhambach, Heppenheim. In München verband sie seit den 1920er Jahren eine enge Freundschaft mit dem Philosophen Dr. Paul Stern. Sie bemühte sich vergeblich um eine gemeinsame Emigrationsmöglichkeit. Weil sie den Freund nicht alleine in Deutschland zurücklassen wollte, versäumte sie ihre eigene Emigration. Dr. Paul Stern verübte vier Tage nach Lotte Parisers Deportation Suizid.

Lotte Pariser (Transportnr. 118) kam am 06.06.1942 mit Transport II/3 nach Theresienstadt. Von den insgesamt 50 Personen dieser Deportation überlebte niemand die Shoah. Überlebende Freunde aus Theresienstadt berichteten nach ihrer Befreiung von der Unterbringung Lotte Parisers mit 60 bis 100 Menschen in einem Raum ohne sanitäre Einrichtungen und anfänglich ohne Matratzen (Hauptstraße 22, Theresienstadt). Da Lotte Pariser in Theresienstadt sehr unter Hunger litt, durch starke Neuralgien und eine sehr geschwächte Gesundheit nicht in der Lage war, körperlich anstrengende Arbeiten zu verrichten, verhalf ihr die aus München deportierte Schriftstellerin Elsa Bernstein durch eine Eingabe an den ersten "jüdischen Lagerältesten" Jakob Edelstein zu einer Beschäftigung. Dadurch erwarb Lotte Pariser den Anspruch auf höhere Lebensmittelzuteilungen, die ihr Überleben sicherten. Sie wurde Vorleserin bei der fast völlig erblindeten Elsa Bernstein und war auch verpflichtet, an zwei Nachmittagen im Blindenheim des Ghettos vorzulesen. Zwischen den beiden Frauen entwickelte sich bald eine tiefe Freundschaft. Lotte Pariser konnte bei ihren Besuchen bei Elsa Bernstein, die in einem der so genannten "Prominentenhäuser" lebte, der erdrückenden Enge und schrecklichen Atmospäre ihrer Unterkunft entfliehen.

Elsa Bernstein schrieb in ihren Erinnerungen - Das Leben als Drama. Erinnerungen an Theresienstadt. Hrsg. v. Rita Bake u. Birgit Kiupel, Hamburg, 2. Aufl. 2005 - mehrfach über Lotte Pariser:

"... und kaum mehr erwartet, doch umso mehr erwünscht, erscheint Lotte Pariser. Sehr leidend gewesen, fast immer gelegen, konnte sich den Weg nicht leisten. Sie hungert zu sehr. konnte jetzt einen Pelz verkaufen, sich dafür Kartoffeln verschaffen. Hübsche Person, äußert beifällig Fräulein Gorter, Prinzessin aus einem Marlittroman. Dazu denke ich, ihrem Wesen nach aus einem Märchen..." (S. 65)

"...Lotte ist prädestiniert dazu durch Stimme und Sprache, wie mir kleine Proben schon bewiesen ... Wir setzen mit Hölderlins Empedokles ein. Meine Erwartung hatte mich nicht getäuscht. Es ist ein Genuß, ihr zuzuhören ... In Lotte enthüllt das Poetische, Erhöhte, Bedeutende die eigene künstlerische Begabung, ..." (S. 76)

1944 wurde Lotte Pariser in die Glimmerspalterei abkommandiert. Die Frauen mussten dort eine hohe Norm erfüllen, ansonsten drohte die Deportation in ein Vernichtungslager. Nach kurzer Zeit erkrankte sie an einer schweren Sehnenscheidenentzündung, arbeitete aber weiter. offensichtlich konnte sie jedoch die Norm nicht mehr erfüllen.

"... Den nächsten Vormittag eine Frau, die mit Lotte zusammengewohnt. Lotte war bei ihren Stubengenossinnen nicht beliebt gewesen, das wußte ich. Zu freimütig, zu schlagfertig mit Erwiderungen, nicht gewillt, sich Ungerechtigkeiten gefallen zu lassen. Jetzt floß diese Frau über vor Mitgefühl. Um zwei Uhr nachts hatte Lotte den Befehl erhalten, sich um acht Uhr morgens in der Sammelkaserne einzufinden. Sämtliche Frauen hätten wie 'ein Mann' erklärt, sie solle sich wieder hinlegen, alle miteinander würden helfen, ihre Sachen zu packen. Zwei wären morgens mit ihr gegangen, das Köfferchen bis zur Kaserne zu tragen. Sie konnte doch nicht mit ihrer kranken Hand. Viel Liebes sollte man mir bestellen, und ich möchte mich nicht zu sehr kümmern..." (Bernstein, S. 154)

Von Theresienstadt wurde Lotte Parise am 28.10.1944 mit Transport Ev nach Auschwitz deportiert und höchstwahrscheinlich unmittelbar nach der Ankunft ermordet.Sie wurde mit Wirkung zum 31.10.1944 für tot erklärt. Nachweislich wurden 1859 Personen der insgesamt 2032 dieses Transportes Opfer der Shoah.

"... Ich wußte genug. Also Wahrheit geworden, der eiskalt berechnete Massenmord der Vergasung. Bequem für den Mörder, als barmherziger Mord von ihm verherrlicht. Ich wußte genug ... Frau Geissmar, ihre Tochter, Lotte - lebten nicht mehr..." (Bernstein, S. 156)

Permalink für diesen Datenbankeintraghttps://gedenkbuch.muenchen.de/index.php?id=gedenkbuch_link&gid=2445