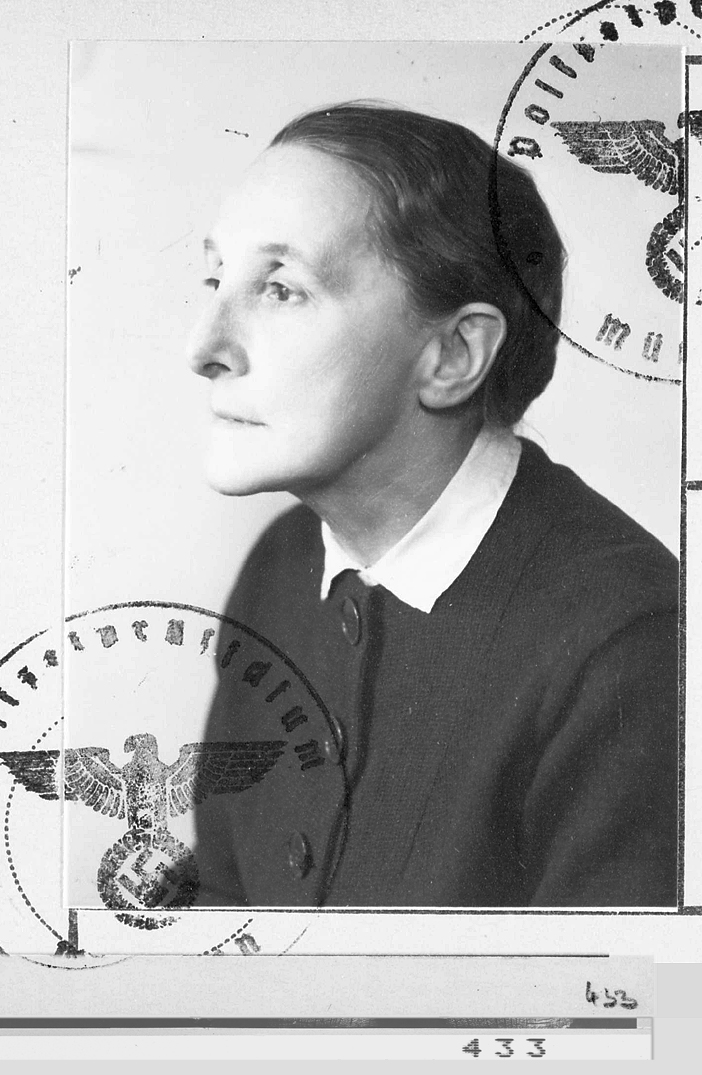

Caroline (Karoline) Clara Borchardt, geb. Ehrmann

Malerin, Schreibkraft, Verlagssekretärin, Lektorin, geboren am 13.11.1873 in Heidelberg, geschieden, deportiert am 15.07.1942 aus München nach Theresienstadt, ermordet am 04.01.1944 in Theresienstadt (08. Tewet 5704).

ElternSalomon Ehrmann, Textilkaufmann in Heidelberg, Eva Ehrmann, geb. Ahrweiler

Geschwister

- Lilly Kuppenheim, geboren 07.12.1868 Heidelberg, gestorben am 23.10.1940 in Pforzheim, verübte gemeinsam mit ihrem Ehemann Dr. med. Rudolf K. Suizid vor der Deportation der badischen Juden nach Gurs, Frankreich

- Friedrich, geboren 1870 Heidelberg, gestorben 1924

- Mimi, geboren 1872 Heidelberg, gestorben 13.08.1924

- Dr. jur. et phil. Eugen Jonas Ehrmann, Gymnasialprofessor in Heidelberg, geboren 26.07.1867 Heidelberg, überlebte die Shoah in Heidelberg - mit Nichtjüdin verheiratet, gestorben 12.04.1946 Sanatorium Speyerershof, Heidelberg

- Heirat am 05.07.1906 in London, England mit Rudolf Borchardt, Schriftsteller, geboren am 09.06.1877 in Königsberg in Preußen, gestorben am 10.01.1945 in Trins, Tirol, Österreich.

Adressen in München Zugezogen am 01.01.1918 von Bad Tölz

- Georgenstraße 16 (seit 01.09.1921)

- Leopoldstraße 31 (seit 01.09.1929)

- Franz-Joseph-Straße 18 (seit 01.10.1932)

- Seestraße 3e (seit 27.07.1939)

- Knorrstraße 148 (seit 08.12.1941)

Caroline Ehrmann lebte bis 1902 in Heidelberg und Karlsruhe. Sie besuchte die Höhere Töchterschule und die Kunstakademie in Karlsruhe. Sie soll kurzzeitig bei dem Maler Walter Leistikow (1865-1908) studiert haben. Seit 1902 war sie in München und besuchte die private Malschule von Anton Azbé. Zu ihrem Freundeskreis gehörten Gabriele Münter und der Graphiker John Jack Vrieslander. Im Mai 1904 traf sie in San Gimignano, sie weilte dort mit ihrem Bruder Eugen, ihren späteren Ehemann, den bekannten Schriftsteller Rudolf Borchardt, zum ersten Mal. Nach der Heirat lässt sich das Ehepaar in Italien nieder, seit August 1906 lebten sie in der Villa Sardi di Vallebuia, später in anderen Villen bei Lucca. Im Dezember 1913 zog sie nach München, ihr Ehemann folgte Anfang 1914. Im August 1914 meldete sich Rudolf Borchardt als Kriegsfreiwilliger. 1917 wurde er nach einer längeren Erkrankung nach Berlin versetzt, Caroline B. zog zu ihm und arbeite ehrenamtlich im Berliner Preußischen Kriegsministerium. Im Januar 1918 ist die Ehe durch die Bekanntschaft ihres Mannes mit seiner späteren zweiten Frau zerrüttet. Ihr Ehemann besteht auf getrennten Wohnsitzen, Caroline B. zog wieder nach München. Im Oktober 1919 wurde in München die Scheidung ausgesprochen, am 16. November des folgenden Jahres heiratete Rudolf Borchardt Marie Luise Voigt. Er lebte seit 1921 vorwiegend in der Toskana, meist in der Gegend von Lucca und Pistoia.

Ab Dezember 1919 war Caroline Borchard Korrektorin des Verlags der "Bremer Presse" in München, Georgenstraße 16a.

Freunde von Caroline Borchardt, so der in Bergen, Oberbayern, lebende Lyriker Rudolf Alexander Schröder (1878-1962), mit dessen Nichte Marie-Luise ihr geschiedener Ehemann verheiratet war, bemühten sich noch vergeblich, die Künstlerin aus dem "Judenlager" in Milbertshofen herauszubekommen. In einem Brief vom 02. November 1941 bittet er den Dekan der evangelischen Kirche in München, Friedrich Langenfass, wegen der drohenden Deportation Caroline Borchardts zu intervenieren (sie erhielt die Deportationsmitteilung am 02.11.1941). Ihrer Freundin Susanne Neuroth, der Besitzerin der "Pension Neuroth", in die Karoline Borchardt nach der "Entmietung" eingewiesen wurde, gelang es durch Intervention, die Deportation nach Kaunas zu verhindern.

Am 16.07.1942 kam sie mit Transport II/13 (Transportnr. 730) nach Theresienstadt. Von den insgesamt 50 Personen dieses Transportes überlebten nur acht die Shoah.

Gemälde, Zeichnungen und Farbholzschnitte der Künstlerin befinden sich in Privatbesitz.

Permalink für diesen Datenbankeintraghttps://gedenkbuch.muenchen.de/index.php?id=gedenkbuch_link&gid=939