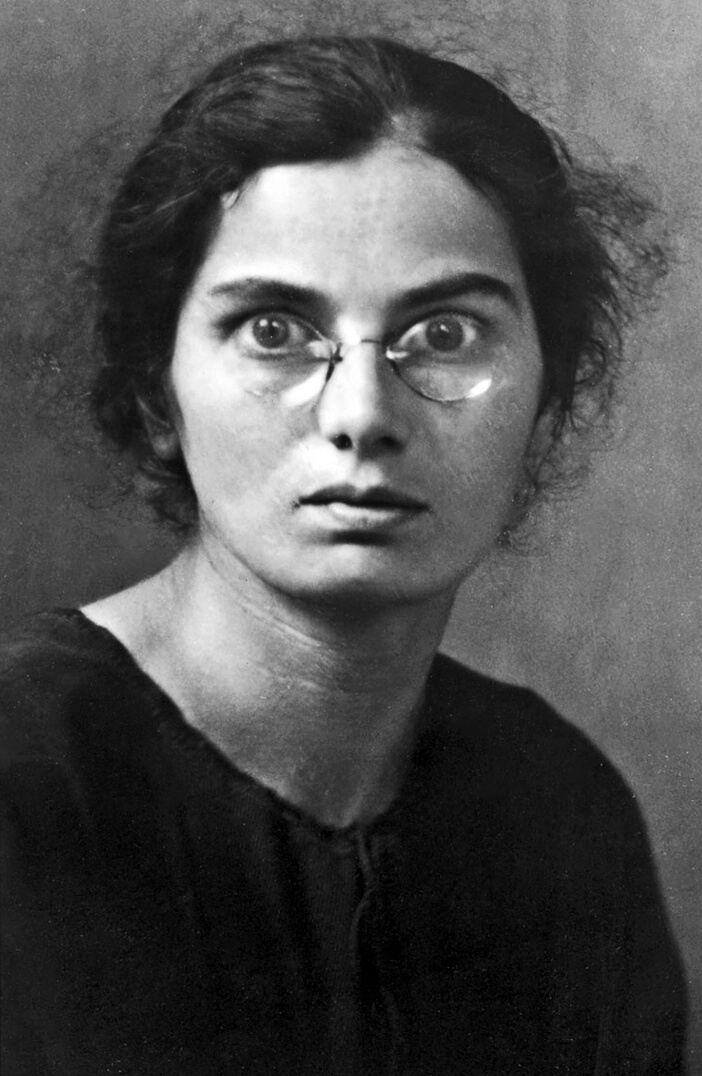

Betty Landauer

Buchhalterin, Hausangestellte, geboren am 03.12.1889 in Ansbach, ledig, deportiert am 20.11.1941 aus München nach Kaunas, ermordet am 25.11.1941 in Kaunas (05. Kislev 5702).

ElternRaphael Landauer, Agent, Rosette Landauer, geb. Breitenbach

Geschwister

- Emilie Kröpelin, geboren 27.03.1892 Ansbach, mit Nichtjuden verheiratet, überlebte die Shoah in München, im April 1947 in die USA ausgewandert

Adressen in München

- Pestalozzistraße 46 (seit 30.07.1920)

- Maronstraße 5 (seit 30.06.1933)

- Mathildenstraße 9 (seit 02.03.1939)

- Hohenzollernstraße 104 (seit 11.11.1941)

Betty Landauer wurde am 3. Dezember 1889 in Ansbach als Tochter von Raphael und Rosette Landauer geboren. Nach der Volksschule besuchte sie die Riemerschmidsche Handelsschule in München. Sie arbeitete für längere Zeit als Buchhalterin. Betty Landauer blieb unverheiratet und hatte keine Kinder. In München lebte sie viele Jahre mit ihrer Schwester Emilie und deren Ehemann Carl Kröpelin zusammen, unter anderem in der Sternstraße 15, der Pestalozzistraße 46 und ab 1933 in einem Haus der GEWOFAG (heute Münchner Wohnen) in der Maronstraße 5.

Ab 1914 engagierte sich Betty Landauer politisch: Zunächst schloss sie sich der Sozialdemokratischen Partei an, ab 1917 gehörte sie der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) an. Gemeinsam mit ihrer Schwester Emilie und ihrem Schwager Carl gründete sie eine Jugendgruppe und verteilte Flugblätter, um „die Leute politisch aufzuklären, sie aus ihrem Stumpfsinn aufzurütteln“, wie sie selbst sagte. Vom 1. Februar bis 9. April 1918 nahm die Polizei sie wegen „versuchten Landesverrats“ in Untersuchungshaft. Ob sie sich auch in der Weimarer Republik politisch engagierte, ist unbekannt.

Für die ersten Jahre der NS-Zeit liegen keine gesicherten Informationen vor. Es ist unklar, ob Betty Landauer ihren Beruf weiter ausüben konnte und wie stark sie bereits damals von den antijüdischen Maßnahmen betroffen war. Ab Herbst 1938 kündigte die GEWOFAG ihren jüdischen Mieterinnen und Mietern die Wohnungen. Während Betty Landauers Schwester Emilie und ihr nicht jüdischer Mann in der Maronstraße 5 bleiben konnten, musste Betty Landauer im März 1939 in das Jüdische Altenheim in der Mathildenstraße 8/9 ziehen. Ihre letzte Adresse war die Hohenzollernstraße 104, wo sie ein Zimmer zur Untermiete bewohnte. Am 20. November 1941 deportierte die Gestapo Betty Landauer zusammen mit rund 1.000 weiteren Jüdinnen und Juden von München nach Litauen. Wenige Tage nach ihrer Ankunft am 25. November 1941 erschoss die SS sie dort, ebenso wie alle anderen Verschleppten. Ihren Besitz zog der deutsche Staat ein. Betty Landauer war nach den Jahren der Verfolgung kaum etwas geblieben: Ihre Kleidung erzielte bei der Versteigerung einen Erlös von 5 RM. Daneben wurde Bargeld im Wert von 63,85 RM konfisziert. Ihre Schwester Emilie überlebte die Verfolgung und emigrierte 1947 gemeinsam mit ihrem nichtjüdischen Ehemann in die USA. (Text von Luca Aust und Leon Fuhrmann; Lektorat C. Fritsche)

Permalink für diesen Datenbankeintraghttps://gedenkbuch.muenchen.de/index.php?id=gedenkbuch_link&gid=4318