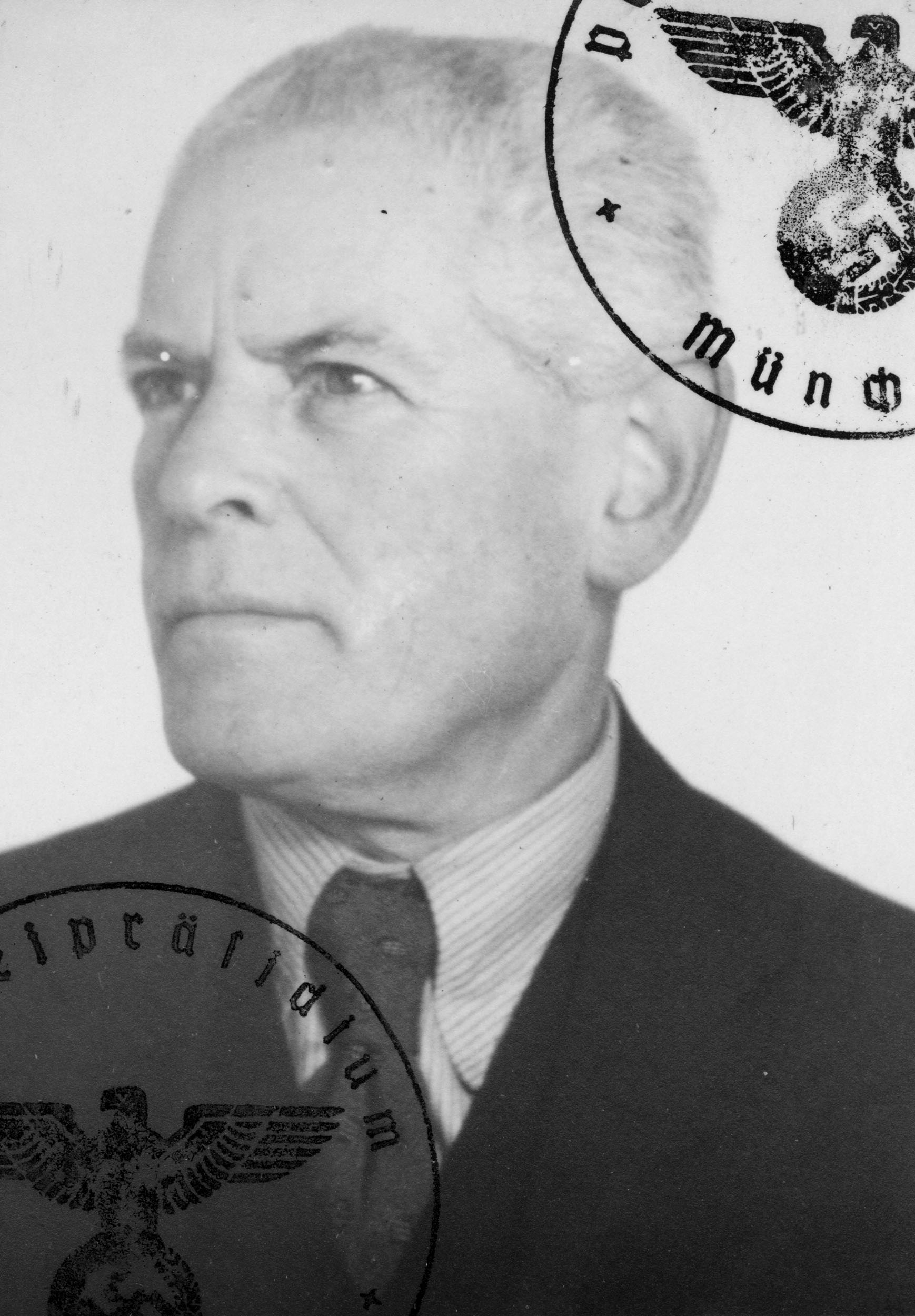

Dr. Ing. Robert - bis 1923: Mandelbaum, Robert Mand

Chemiker, geboren am 23.09.1880 in München, geschieden, deportiert am 22.07.1942 aus München nach Theresienstadt, ermordet am 31.12.1944 in Auschwitz.

ElternEugen Mandelbaum, Lederwarengroßhändler, Fabrikant in München, Eveline Mandelbaum, geb. Herz

Geschwister

- Ernst Mandelbaum, geboren 06.12.1876 München, gestorben 16.12.1878 München

- Selma Cantor, geboren 21.06.1878 München, heiratete 1902 in München den RA Dr. Ernst Cantor aus Teplitz-Schönau, verzog nach der Heirat nach Teplitz, ihr Ehemann war seit 1914 Vorstand der dortigen Kultusgemeinde und Stadtrat, wurde am 02.07.1942 mit Ehemann und Kindern nach Theresienstadt deportiert, überlebte das Ghetto, ihr Ehemann starb am 30.11.1942 in Theresienstadt

- Jenny Freundlich, geboren 19.10.1879 München, emigrierte im März 1937 über Teplitz nach Palästina

- Adele Hirschmann, geboren 07.04.1882 München, heiratete 1907 in München den Kaufmann Louis Hirschmann aus Augsburg, deportiert und ermordet

- Stephanie, geboren 21.10.1884 München, gestorben 27.02.1886 München

- Pauline Frank, geboren 13.10.1887 München, mit Nichtjuden verheiratet, überlebte die Shoah in München, gestorben 21.06.1961 in München

- Rosa, geboren 08.05.1893 München, gestorben 29.03.1895 München

-

Heirat am 01.08.1916 in München mit Rosina Ottilie Mand, geb. Frank; Kauffrau, geboren am 06.03.1888 in München.

Die Ehe galt als Mischehe.

- Robert Eugen Josef, geboren am 12.01.1918 in Konstantinopel

Adressen in München

- Gentzstraße 4 (seit 11.11.1935)

- Agnesstraße 10 (seit 31.01.1936)

- Türkenstraße 92 (seit 15.09.1936)

- Amalienstraße 30 (seit 03.06.1937)

- Klenzestraße 26 (seit 18.06.1938)

Sein Vater Eugen Mandelbaum (1848-1906) betrieb mit seinem Bruder Gustav in der Klenzestraße 57 die von ihrem Vater gegründete Fa. "Jakob Mandelbaum", eine Leder- und Polsterwarengroßhandlung sowie eine Treibriemen-, Leder- und Riemenfabrik.

Robert Mand wohnte langjährig in dem von seinem Vater 1890 erworbenen Haus Gärtnerplatz 4, dessen Miteigentümer Robert Mand mit seinen Geschwistern nach dem Tod der Mutter seit 1915 war, die KInder erbten auch das Haus Klenzestraße 57. Robert Mand studierte an der TH München und an der Universität Kiel. Er nahm 1914-1918 als Leutnant der Landwehr, Feldart. Regiment 242, am Ersten Weltkrieg teil.

Sohn Robert wurde in Konstantinopel (dem heutigen Istanbul) in der Türkei geboren, dort betrieb Ehefrau Rosina bis Anfang 1919 den "Deutschen Bazar". Vor seiner Heirat mit der Katholikin war Robert Manddelbaum aus dem Judentum ausgetreten und am 02.08.1916 in der Kirche St. Peter katholisch getauft worden. Seit Januar 1919 war die Familie wieder in München wohnhaft. Die Familie änderte den Namen 1923 offiziell in "Mand".

Robert Mand betrieb zuletzt in der Gentzstraße 4 einen Großhandel mit Maschinen, Handel mit Chemikalien und ein chemischen Laboratorium. Überdies erstellte er Gutachten bei technischen Beratungen und bot Ausarbeitungen von chemischen Verfahren an. Seine nichtjüdische Ehefrau ließ sich 1934 scheiden.

Robert Mand (Transportnr. 880) kam am 23.07.1942 mit Transport II/18 nach Theresienstadt. Von den ingesamt 50 Personen dieser Deportation überlebten 14 die Shoah. Er wurde am 28.10.1944 mit Transport Ev weiter nach Auschwitz deportiert und ermordet.

Permalink für diesen Datenbankeintraghttps://gedenkbuch.muenchen.de/index.php?id=gedenkbuch_link&gid=7343